Данный фактор выступает в роли перераспределителя потоков тепла, влаги, а также твердых и растворенных веществ, которые являются продуктами выветривания и почвообразования. Рельеф местности создает разнообразие почвенных характеристик, горизонтов и профилей, обеспечивая тем самым многообразие почвенного покрова в рамках определенного климата и с учетом материнских пород.

От чего зависит образование почв

Морфологическое строение почвы может многое сказать об условиях, в которых она образовалась. Генезис почв (то есть их происхождение) определяется множеством различных факторов, которые создают специфические условия, без которых формирование почв определенного типа стало бы невозможным.

С морфологической точки зрения, почва представляет собой отдельное природное образование, возникшее благодаря взаимодействию различных факторов, влияющих на процесс почвообразования:

- тип материнской породы;

- климатические условия;

- возраст региона;

- особенности рельефа местности;

- наличие растительных и животных организмов.

С функциональной точки зрения почва может быть охарактеризована как верхний слой земной коры, обладающий способностью поддерживать жизнедеятельность растений и способствовать формированию урожая.

Ключевым свойством, способствующим урожайности, является плодородие — это способность почвы снабжать растения достаточным количеством влаги и питательных веществ. Со временем человечество научилось увеличивать плодородные качества почвы и воздействовать на них таким образом, что даже земли с низким уровнем плодородия могут обеспечивать приемлемый урожай.

Какие важнейшие функции выполняет педосфера?

Почвенная оболочка планеты, также известная как педосфера, является неотъемлемой частью экологии, необходимой для существования большинства живых организмов. Она выполняет несколько основных функций:

- Среда обитания для животных, растений и микроорганизмов. Почва также выступает источником необходимых химических элементов, влаги и питательных веществ. При этом живые организмы и продукты их жизнедеятельности оказывают влияние на формирование почвы.

- Энергетический резервуар. Растения используют солнечную энергию, которую они преобразуют в органические вещества, обеспечивая этой энергией животных и человека. Почва в данном контексте служит необходимой средой для роста растений.

- Взаимодействие между геологическим и биологическим круговоротами веществ на планете. Почва является средой, через которую проходят основные химические элементы, необходимые для существования органической жизни, такие как углерод, кислород и азот.

- Снабжение атмосферы и гидросферы органическими веществами и газами, что включает в себя регулирование их состава.

- Биорегуляция. Почва сильно влияет на живые организмы, которые обитают в ней и на ее поверхности, управляя их численностью и отбором определенных видов. Кроме того, почва оказывает значительное влияние на человека — наиболее плодородные земли, подходящие для сельского хозяйства и проживания, имеют преимущество перед регионами с менее благоприятными условиями.

Климат

Климат является одним из важнейших факторов почвообразования и географического распределения почв. Он напрямую влияет на процессы почвообразования, определяя энергетический уровень и гидротермический режим почв, а также косвенно через такие факторы, как растительность, материнская порода, рельеф и другие.

Климатические условия формируют тепловые и водные режимы почв, которые в свою очередь оказывают влияние на физические, химические и биологические процессы, происходящие в почвах. Взаимосвязь с климатом также включает процессы преобразования минеральных соединений в почве, такие как выветривание, миграция и накопление продуктов почвообразования, а также процессы ветровой и водной эрозии. Определенные комбинации температуры и увлажненности влияют на тип растительности и скорость создания или разложения органического вещества, а также на состав и активность почвенной микрофлоры и фауны. Энергия, необходимая для почвообразования, также связана с климатом.

Атмосферный климат считается основным источником энергии для почвенных процессов, где солнечная радиация выступает в роли ключевого фактора, а атмосферные осадки служат основным источником влаги. Важно учитывать, что разница между осадками и испаряемостью, а также уровень испарения, средняя температура в июле, суммы температур воздуха выше 10 °С и продолжительность периода с температурами выше 10 °С являются показателями, играющими значительную роль в формировании почвенного покрова.

Под влиянием этих факторов в верхнем слое почвы формируется почвенный климат. Этот климат имеет как суточные, так и годовые циклы, распределен в пространстве, изменяется со временем и интегрирован с другими явлениями природы. Ключевыми характеристиками почвенного климата являются валовое увлажнение (рассчитываемое по уравнению водного баланса и отражающее ресурсы почвенной влаги), суммы температур выше 10 °С и среднегодовая температура почвы.

Концепция почвенного климата была впервые представлена Г. Н. Высоцким, который ввел понятие гидротермического режима почвы, охватывающего параметры температуры и влажности. В почвах солнечная радиация определяет радиационный баланс земной поверхности и тепловой баланс активного слоя. Температурный и водный режимы почвы определяют характер и интенсивность всех процессов почвообразования.

Среди всех факторов именно климат формирует общие закономерности распределения почв, а среди климатических характеристик основную роль в пространственном распределении почв играет уровень увлажненности.

Биота

Влияние биологического фактора, или живого вещества, часто складывается из действия как живых организмов, так и мертвой органики. Оно непосредственно затрагивает как процесс почвообразования, так и формирование почвенного покрова. Живые организмы становятся источником органической составляющей почвы, значительно влияют на трансформацию минеральной почвенной массы и определяют направление процесса почвообразования. Они создают анизотропность почв, формируя системы почвенных горизонтов и изменяя их расположение относительно растущих растений.

Растения. Живое вещество суши состоит более чем на 99 % из органической массы растений, которые являются основным источником органического вещества для почвы. Растения формируют экосистемы и составляют их ключевую структуру. Тип растительной ассоциации, в свою очередь, влияет на скорость, объем, качество и химизм биологического круговорота элементов, и этот процесс тесно связан с почвенным покровом.

Основные показатели биологического круговорота веществ включают: биомассу (фитомассу), годичный прирост, опад и подстилку, мортмассу, интенсивность разложения органического вещества и зольность.

- Биомасса (фитомасса) — это запас живого растительного органического вещества, который находится как в надземных, так и подземных частях экосистемы.

- Годичный прирост (продукция) — это количество органического вещества, которое создается за год в подземных и надземных частях экосистемы.

- Опад — это количество ежегодно отмирающего органического вещества. Часть этого опада превращается в подстилку — слой отмерших частей растений, который скапливается на поверхности почвы.

- Мортмасса — это запас мертвого растительного органического вещества, включая сухостой, валежник, подстилку и отмершие подземные органы.

- Интенсивность разложения органического вещества характеризуется соотношением опада зелёной части растений и подстилки, а также ежегодной продукцией и мортмассы.

- Зольность — это содержание зольных элементов в растениях и их частях.

Микроорганизмы. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов оказывают значительное разрушительное влияние на первичные и вторичные минералы, составляющие почвенную массу и материнскую породу. Они играют ключевую роль в глубоком и полном разложении органических веществ. Микроорганизмы активно участвуют в гумусообразовании, обеспечивают состав почвенного воздуха и, важно, участвуют в процессах превращения азотосодержащих соединений, особенно в фиксации азота.

Животные. Почва является средой обитания различных животных, среди которых преобладают мелкие беспозвоночные. Среди позвоночных наиболее значительна роль грызунов. Почвенные животные выполняют функции, такие как разрушение и измельчение органических остатков на поверхности почвы и внутри нее, накопление элементов питания в своем организме, синтез азотосодержащих соединений и возврат этих веществ в почву, а также роющие действия, которые увеличивают пористость почвы и позволяют ей лучше удерживать влагу и обеспечивать водопроницаемость.

Биота является наиболее зависимым фактором почвообразования. Ее развитие подвержено влиянию климата, других природных факторов и преобразований в почвах.

Образование гумуса

Разложение растительных и животных остатков приводит к формированию плодородного слоя почвы — гумуса, который является основой любой почвы. Гумус обеспечивает необходимые условия для роста растений: чем больше его содержится в почве, тем более разнообразна и густая растительность.

Создание гумуса является не только заслугой растений, но и всех органов, населенных в почве, таких как бактерии, водоросли, микрогрибы и насекомые. Эти организмы аккуратно измельчают разлагающиеся остатки растений и подготавливают их для дальнейшей переработки. Дождевые черви, например, играют особую роль в образовании гумуса, так как они проводят почву через свой организм, тем самым насыщая ее как органическими, так и минеральными веществами.

Гумус представляет собой природное богатство, созданное в процессе сотен и тысяч лет. Даже на современных лабораторных установках ученым не удается точно воспроизвести уникальный состав гумуса. Это натуральное чудо является результатом многолетней работы природы.

Свойства почвы

Наиболее важным свойством почвы является его плодородие — способность обеспечивать полноценный рост и развитие растений.

К физическим свойствам почвы относятся:

- кислотность;

- микробный состав;

- влагоемкость — способность впитывать и удерживать влагу;

- механический состав — размер и плотность частиц почвы.

Глинисто-гумусовый комплекс

Растения могут извлекать из почвы минеральные вещества в форме ионов растворимых солей. Эти ионы потенциально могут быстро вымываться, если бы они не были прочно связаны со стабильными частицами почвы. Глина и гумус взаимодействуют друг с другом, образуя так называемый глинисто-гумусовый комплекс. Частицы этого комплекса (называемые мицеллами) достаточно крупные, чтобы создавать стабильные компоненты почвы, которые активно участвуют в поступлении минеральных ионов в экосистему и их дальнейшем оттоке.

Схематически это изображение глинисто-гумусового комплекса (мицеллы), поверхность которых имеет отрицательные заряды, притягивающие ионы водорода и минеральные ионы. Эти мицеллы образуют стабильные грунтовые структуры и активно участвуют в поступлении минеральных ионов в экосистему и их перемещении.

Тем не менее, связь между минеральными ионами и мицеллами не так проста. Эти связи относительно слабы, поэтому они легко разрываются и восстанавливаются. Когда ион калия (К+) покидает мицеллу, его место может занять любой другой ион, который находится поблизости. Некоторые ионы связываются с мицеллами более прочно, чем другие. Наиболее распространенные ионы (в порядке убывания прочности связывания) — это ионы водорода (Н+), кальция (Са2+), магния (Mg2+), калия (К+) и натрия (Na+). Мицеллы могут вытеснять менее прочные связи, производя ион водорода из мицеллы, который, в свою очередь, вытесняет калий и другие ионы. Если бы ионы не поступали в почву и не вымывались из неё, содержание минеральных ионов, связанных с глинисто-гумусовыми комплексами, достигло бы стабильного уровня. Однако содержащаяся в дождевой воде угольная кислота непрерывно вносит в верхние слои почвы водородные ионы, что приводит к замене и вымыванию других ионов в подземные воды. Эта подвижность ионов в почве и соответствующая дифференциация почвенных горизонтов в значительной степени обусловлены притоком водородных ионов с дождевой водой.

Грунтовые воды

Минеральный состав коренной породы определяет не только содержание глины в почве, но и размеры и соотношения песчаных и глинистых частиц, которые совместно образуют механический состав почвы. Эти элементы считает инертными с точки зрения химии, но оказывают значительное влияние на структурное состояние почвы и её водопроницаемость.

Вода обладает высокой вязкостью. Связывание молекул воды достигается благодаря взаимодействию между ними и поверхностями, с которыми они соприкасаются. Это приводит к явлениям поверхностного натяжения и к способности воды подниматься вверх в капиллярах, преодолевая силу тяжести. Вода надежно прикрепляется к поверхностям механических элементов почвы. С уменьшением размера частиц, общая площадь поверхности почвы возрастает, и именно поэтому глинистые почвы удерживают больше влаги, чем более крупные песчинки (например, гравий), через которые вода быстро просачивается.

Однако влагоемкость почвы не всегда равнозначна доступности воды. Корни растений легко поглощают воду, которая рыхло связана с частицами почвы благодаря действию поверхностного натяжения, в то время как вода, находящаяся близко к поверхностям песчаных и глинистых частиц, связывается с частицами почвы более прочно. Ботаники измеряют силу, с которой корневые волоски поглощают воду из почвы, в единицах, эквивалентных единицам атмосферного давления. Капиллярное давление удерживает воду в почве с силой, эквивалентной около 7 атм. Вода, удерживаемая частицами почвы с силой менее 15 атм, накапливается в крупных промежутках между частицами почвы и, соответственно, под давлением силы тяжести проникает вниз в грунтовые воды, заполняя пространства в подлежащей коренной породе. Объем воды, удерживаемой в почве с помощью сил притяжения против силы тяжести, называется полевой влагоемкостью.

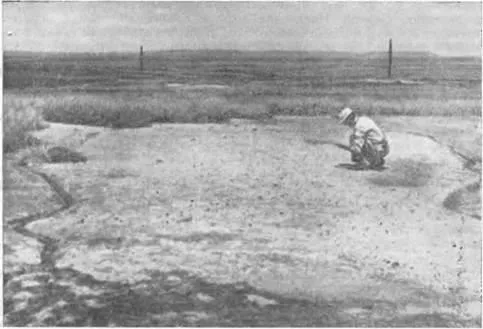

Сила в 15 атм достаточно для поднятия водяного столба на высоту около 3 м над уровнем воды. Известно, что корни растений могут создавать более высокую сосущую силу, так как вода должна подниматься более чем на 100 м от корней до листьев в самых высоких деревьях. Исключительно в некоторых случаях сосущая сила может достигать 15 атм, так как вода, удерживаемая в почве с силой менее 15 атм, может быть поглощена корнями. Вода, плотно прикрепляющаяся к поверхностям почвенных частиц, удерживается силой, которая иногда превышает 30 атм. Если вода удерживается в почве с силой более 15 атм, то она считается недоступной для растений и называется влажностью завядения. После того как растения в условиях засухи извлекли из почвы всю воду, удерживаемую силами менее 15 атм, они больше не могут получить влагу, даже если в почве еще осталась вода, и начинают увядать.

В почвах, состоящих из мелких частиц, общая площадь поверхности механических элементов относительно велика, и большая часть почвенной влаги удерживается притяжением, превышающим 15 атм. В то время как в почвах с крупными частицами, общая площадь поверхности меньше, а промежутки между частицами больше. Таким образом, в этих почвах увеличивается доля рыхло связанной воды, но уменьшается влагоемкость. Вода максимально доступна для растений в почвах, чьи частицы находятся в промежуточном диапазоне между песчаными и глинистыми частицами (рис. 4.6). Эти почвы известны как суглинистые.

Как образуется почва?

Научные вопросы о том, как и в какой последовательности происходило образование почвы, волнуют уже не одно поколение исследователей. Известно, что наша планета обладает плотным ядром, окруженным раскаленной мантией с вязкой структурой. Сверху располагается относительно тонкая кора, состоящая из разнообразных горных пород. Примерно 4 миллиардов лет назад планета начала остывать, что сопровождалось выходом магмы на поверхность. В результате этого появления формировались базальты, а под ними — граниты. На протяжении миллионов лет под воздействием различных внешних факторов происходил синтез новых веществ и изменения в первичной материнской породе.

С появлением кислорода в земной атмосфере началось активное формирование осадочного слоя. Благодаря сильным температурным колебаниям в течение суток происходило интенсивное выветривание горных пород. Днем горные породы сильно нагревались, а ночью — резко остывали, что способствовало образованию трещин. В дальнейшем эти трещины со временем углублялись и расширялись. В процессе этого во впадины проникала вода, которая замерзала, приводя к еще большему разрушению породы изнутри. Все эти физические процессы способствовали образованию обломков горных пород, которые постепенно становились рыхлыми. Так формировались пески, гипс, известняк и глина.

Согласно имеющимся исследованиям, в тот период на планете уже существовали простейшие одноклеточные организмы и бактерии. Эти микроорганизмы питались атмосферным азотом и углеродом, поглощали минеральные компоненты материнской породы и успешно адаптировались к меняющимся условиям окружающей среды.

В процессе своей жизнедеятельности они выделяли специальные ферменты, имеющие способность растворять горные породы. По мере времени они были вытеснены мохами и лишайниками, которые продолжали разрушать материнские горные породы. Умирая, эти низшие растения разлагались микроорганизмами, что стало началом формирования первых плодородных горизонтов.

В этом горизонте содержались микро- и макроэлементы, жизненно важные для полноценного питания высших древесных и травянистых растений. Умирающие части растений становились пищей как для животных, так и для бактерий. В процессе переработки этих остатков выделялись еще больше органических веществ, способствующих дальнейшему разрушению горной породы. В результате этого в верхних слоях земли накапливался перегной. Таким образом, внедрение растительных остатков в землю обогащало верхний слой биологически важными элементами для растений. Именно так завершался процесс трансформации горных пород в почву, и это продолжает происходить до сих пор.

В ходе биологических, физических и химических взаимодействий происходит формирование внутренней структуры почвы — она представляет собой совокупность комочков земли разных размеров. Наиболее плодородные почвы обладают мелкокомковатой или зернистой структурой, и их комочки обычно не превышают 1 см в диаметре. В таких почвах образуется множество пор, что создает идеальные условия для поступления влаги и воздуха, способствуя тем самым активному росту корней и бактерий. Этот вид структуры свойственен черноземам и схожим типам почвы.

Какова роль живых организмов?

Растения и животные играют важнейшую роль в процессе почвообразования. Листья, травинки, хвоя и ветки деревьев, попадая на землю, скапливаются в верхних слоях. Эти растительные остатки быстро разлагаются и всего за полгода превращаются в удобрение высокого качества. В таком виде они становятся доступны для растений, а затем снова возвращаются в почву — происходит почвенный круговорот, который объединяет живую и неживую природу в единую цепь.

В процессе формирования почвы активно участвуют также животные — полевки, кроты, суслики, черви и насекомые. Перемещаясь по грунту, они разрыхляют землю и смешивают её с разлагающимися растительными остатками. Это способствует улучшению химического состава почвы и делает её более плодородной. Исследования показывают, что, например, кроты, прокапывая свои норы, выбрасывают на поверхность землю, которая насыщена магнием, кальцием, железом и другими минералами.

В течение года в березовом лесу кроты поднимают на поверхность до 10 тонн гумусной земли на гектар. Более того, в кротовинах накапливается вода, что увлажняет почву и ускоряет процесс разложения растительных остатков.

Совокупность животных и растительных сообществ значительно влияет на почвообразование, улучшая структуру суставного грунта, насыщая его полезными веществами и тем самым повышая плодородие земли.